うちでは、息子が0歳の新生児の頃から3歳ぐらいまで、ほぼ毎日自宅でフラッシュカードを見せていました。

「フラッシュカードって実際効果があるの?」

「弊害があるって言うけど本当?」

といったことが気になる方もいらっしゃると思います。

七田式やベビーパークといった幼児教室ではフラッシュカードを見せるカリキュラムが入っていると思います。

- 右脳が活性化する

- イメージ力や記憶力が高まる

- 文字や動物の名前などを楽に記憶できる

…などと言われています

息子は現在4歳半ですが、3年間ほぼ毎日親子で取り組んだフラッシュカードの効果がどのようなものだったのか?弊害はあったのか?といったところを書いていきたいと思います。

フラッシュカードのやり方・我が家での取り組み方

子供が生まれる前にドーマン博士の本を読んで感銘を受け、自宅で取り組むことにしました。

ドーマン博士の本は「読み」「算数」「百科事典的知識」など色々なタイトルがありますが、一冊だけ読むなら全体的に知ることができる「赤ちゃんの知性を何倍にもするには」の本がおすすめです。

フラッシュカードの効果が一番あると言われているのが0歳から3歳頃までですが、生まれてから3歳頃まではほぼ毎日取り組みました。

3歳過ぎに入園してからは、取り組みは、ほぼおやすみ状態です。

フラッシュカードに取り組むといっても、幼児教室に通って週一回、先生に大量に見せてもらい、家では特に見せないなどの場合もあると思います。

我が家の場合は幼児教室には通わず、母親である私がほぼ毎日見せていました。

新生児の頃のフラッシュカード(ドッツカード)は、通常のものと違うので、自分で手作りしました。

0歳から3歳まで幅があるので、ずっと同じというわけではないのですが、大体以下のような取り組み方でした。

1回で20枚、2種類ほど(ドッツと、動物など別の種類のもの)

1日に2〜3セット

ですので、のべ数で1日100枚程度見せていたことになります。

絵本を読む前、プリント学習を始める前に見せることが多かったです。

フラッシュカードは1枚1秒以下で、できるだけ早く見せると効果的だと推奨されています。

今回、試しに夫に私のフラッシュカードをめくる速度を測ってもらいました。

スピード 20枚8秒( 1枚あたり0.4秒)

計算してみればわかる通り、子供がフラッシュカードを実際に見ている時間というのは、1日1分以下です。ほんとうに短いです。

以下のページで、七田式のフラッシュカードのやり方・持ち方・スピードなどが動画で紹介されています。

動画は▶︎しちだ教育研究所のページで見ることができます。

フラッシュカードがどういうものか、わかりやすい動画だと思います。

この動画では

「低速」が1枚約1秒

「高速」が1枚約0.5秒

というスピードでカードをフラッシュしています。

フラッシュカードの種類と効果

フラッシュカードの種類の説明とともに、息子の場合の効果を書いてみたいと思います。

フラッシュカードは大きく分けて「算数」「百科事典的知識」「読み」の三つに分けられます。

「算数」のフラッシュカード

(ドッツカード)

「算数」のフラッシュカードは「ドッツカード」とも呼ばれます。

基本は赤丸の「ドッツ」で、小さい頃からドッツカードを見ていると、多い量のドッツでも「1,2,3…」と数えなくても、量をぱっと見ただけで認識できるようになることもあるようです。

数字や算数が好きになるとも言われています。

我が家では、七田式の「ドッツセット」を使っていました。

何日目で使うのはこれ、とはじめからカードがセットされているので取り組みやすかったです。

【息子の場合の「算数」の効果】

効果は正直、特にわかりません。

新生児からドッツカードを見せていたので、パッと見ただけでものの数がわかるような子になるのかと思っていましたが、そんなことはありません。

普通に5つ以上のものは「1,2,3…」と数えています。

算数が好きかと言うと…普通くらいでしょうか。

※【3年後(息子小2)時:追記】

上のように、息子4歳半の時に「効果は正直、特にわかりません。」と書いていたのですが、今少し効果を感じています。

暗算のトレーニングを1年前から始めたのですが、進度も割と早く、難しい計算(例:638−274+369+740+815=)も、暗算でほんの数秒で計算できています。

右脳式の計算で、親にはできないことなので、天才児のように見えます。

直接的には暗算トレーニングのおかげなのですが、小さい頃ドッツカードをしていたおかげの部分もあるように感じています。

小2の今、算数は得意教科になっています。

「百科事典的知識」のフラッシュカード

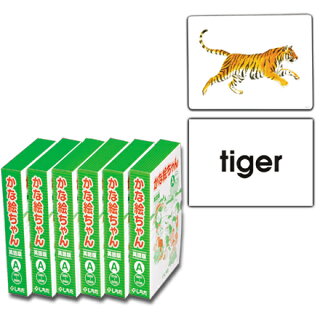

「百科事典的知識」のフラッシュカードは、動物、食べ物、国旗などの絵や写真です。

「百科事典的知識」のフラッシュカードは、動物、食べ物、国旗などの絵や写真です。

フラッシュカードでしか見たことがないものも、子供が名前を言ったりすることもあるようです。

我が家が一番取り組んだのがこれです。

七田式(しちだ)の「かな絵ちゃんカード」は1セットにいろんなジャンルの600枚のカードがあります。

うちはこれをメインに使っていました。

【息子の場合の「百科事典的知識」の効果】

フラッシュカードでしか見たことのない物の名前を、日常生活で言う(アウトプット)するようなことは、ほとんどありませんでした。

一週間でどのくらいの名前を覚えているのか、フラッシュカードの効果を試してみましたので、次回の記事(最後にリンクあり)で紹介しています。

「読み」のフラッシュカード

写真のように英語の場合もあります。

他にも、ひらがな、漢字などのバージョンもあります。

文字だけ見せるものと、絵を見せた後に文字を見せる「両面フラッシュ」があります。

で両面フラッシュもしています。

赤ちゃんでも、文字が読めることがあるみたいです。

【息子の場合の「読み」の効果】

うちは、ほとんど文字のカードは見せていないので「読み」の効果はわかりません。

以上が、直接的なフラッシュカードの知識の部分に対する効果です。

右脳、記憶力、イメージ力の効果

フラッシュカードは、右脳を活性化する、イメージ力や記憶力を高めるといった効果があるそうですが、それはどうでしょうか。

普段の息子の様子を見ていて特に「右脳が活性化している」 と感じるようなことはありません。

ですが、よく思い出してみれば、 図書館で借りて3日目の絵本を暗誦読み(文字は読まずに記憶力だけで、絵本を読む)をしていたり、「記憶力がすごい!うちの子天才!?」 と思ったことは少しはあります。

ですが子供って電車の名前を山ほど覚えたり、そういうことが得意なものだと思うので、これがフラッシュカードによってもたらされた効果なのかは、よくわかりません。

語彙力は年齢相応、もしくはちょっと多いでしょうか…。

幼稚園であったことなど状況説明をしてくれるのですが、かなり正確にわかるように説明してくれます。

記憶力と、状況説明能力はちょっと高いかもしれません。

でも、これくらいの年齢の子の普通の範囲内とも言えます。

ざっとフラッシュカードの効果を紹介しましたが、0歳からずっと見せていた割に明らかな効果が見られなくて、読者の方もがっかりされているかもしれません。

カードを2枚見せてどっちか選ばせて、言葉を理解しているか確かめる方法もあるのですが、「テストしてはいけません」というドーマン博士の言葉もあり、ごくたまにしかしていませんでした。

フラッシュカードが物の名前の定着に役立ってくれていないことは薄々気づいていましたが、それでも私が息子に3年間ずっと続けていたのはなぜか。

それはフラッシュカードを見る時の息子の顔です。

目がキラキラと輝いてワクワクニコニコしているからです。

うちは絵本の読み聞かせも毎日していましたが、読み聞かせをしている時って息子と同じ方向を向いているので顔の表情は見えません。

でもフラッシュカードだと、対面の状態でするので息子の顔を見ることができます。

「カード見ようか」と言うと「うん!」と嬉しそうによってきて、カードの前でワクワクした表情で座っている息子。

フラッシュカードを見るのが好きだと言うのがとてもよくわかります。

この様子を見ていて私は思います。

フラッシュカードを見ることは、この子にとって、絵本の読み聞かせをしてもらうことと同じ。

「お母さんに新しい絵を見せてもらうのが楽しい。」

そんな感じだと思います。

だから私にとってフラッシュカードの効果というのは絵本の読み聞かせの効果と同じだと思っています。

頭のいい子になるとか、集中力がつくとか、 想像力が育まれるとか、東大生は読み聞かせをしてもらっていた、とかいろいろ絵本の読み聞かせについては良い点、効果が語られると思います。

相関関係はあるでしょうが、直接の因果関係ってはっきりとはよく分かってないと思うんです。

フラッシュカードの効果も実際のところ、因果関係はよくわからないと思います。

「親子のコミュニケーション」

「日常生活では出会えない新しい世界を絵本を通して紹介する」

といった絵本の読み聞かせの「効果」(と言っていいのか分かりませんが)が、フラッシュカードの効果だと思っています。

フラッシュカードの弊害

「フラッシュカード」で検索しようとすると「弊害」というサジェストワードが出てきます。

フラッシュカードに取り組んでみたいと思っている人にとって「弊害が出る」なんて言われたら怖くて躊躇しますよね。

私の息子に関して言えば

フラッシュカードの弊害が出たと感じるようなことは、ひとつもありません。

私も気になったので、検索で見てみたのですが、どうもそれ以外に原因がありそうなことを、すべて「フラッシュカードの弊害」ということにしているように思えました。

「一方的にカードを見せられるだけで受動的だ」という意見もありますが、それを言うと「絵本の読み聞かせ」も一方的に親が読むのを聞かされているだけで受動的なわけですが、絵本の読み聞かせに関しては幼児教育の専門家など、みんな揃って「いいもの」として推奨していますよね。

私が効果の部分で、「フラッシュカードのおかげかもしれないけど、ちがうかもしれない」というような歯切れの悪い書き方をしていたのは、直接的な新出単語の知識とかでない限り、右脳や記憶力などとの因果関係がよくわかならいからです。

「フラッシュカードのおかげ(効果)」も「フラッシュカードのせい(弊害)」もどちらも断言するのは難しいと思います。

ドーマン博士の本で「安全確保の法則」として強調されていたのは

「親も子も楽しむこと」でした。

どちらか一方でも、機嫌が悪かったり、コンディションが悪かったりして楽しんでいなければ、やめること。

あとは「かならず、子どもがやめたいと思う前に切り上げること」

それをきちんと守っていて、子供の様子に注意していれば、弊害はでないはずです。

フラッシュカードを高速で見せている動画などを見ると、機械的な感じがして、ちょっと引いてしまう心理もわからなくもないですが、一度、ドーマン博士の著書などを読んで、根本的な理念などを分かった上で、取り組まれるといいと思います。

弊害が出るかもしれないなんて、ビクビクしながらフラッシュカードを見せるのは良くないです。

【まとめ】効果も弊害も断言できないけど、楽しんでたからそれでいい!

七田チャイルドアカデミー(現・イクウェルチャイルドアカデミー)の通学生である本田望結ちゃんが、高速のフラッシュカードを何枚も見た後に、記憶力だけで今見たカードを順番に言っていく動画を見たことがあります。(スゴイ!)

フラッシュカードの取り組みをしている子供の中には、本田望結ちゃんのように、「天才」と呼べるような、驚くべき才能を発揮する子供達もいるようです。

覚えておいてほしいのは、フラッシュカードをしていたからといって、取り組んだ子供全員にあのような記憶力やイメージ力がつくことが保証されているわけではないということです。

私の息子はまだ4歳でフラッシュカードの効果をはっきりと実感できるような場面がまだないだけで、もしかしたら後々「フラッシュカードのおかげ!」と実感できるような場面もあるのかもしれません。でも、ないかもしれません。

でも私は絵本の読み聞かせを1日10冊していたうちの、1冊がフラッシュカードだった、というふうに捉えればいいと思っています。(1日1分以下の取り組みなので、1冊以下かな)

はっきりとわかる効果や見返りがなくても、カードを見ていた間、息子は楽しんでくれていたので、それで十分です。もちろん弊害もありませんでした。

「興味はあるけど、最初からたくさんのフラッシュカードが入ったセットを買うのは迷う」という方なら、枚数が少ない「おためしカード」でお子さんの反応をみてみるのもいいと思います。

【追記:小学生以上の学力】

いっぱいフラッシュカードを見て育った子供の学力、その後が気になる方もいるかと思うので載せておきます。

息子、全国統一小学生テストという全国2万人程受けた小2テストで、算数偏差値74をとりました。

(問題用紙の書き込みは少なく、脳内だけでイメージして解いているようです。)

他塾の無料テストでも国語上位1%代など、国語、算数ともに学力もついています。

もちろんドリル学習もしていますし、フラッシュカードだけのおかげとは思っていませんが、やっぱりフラッシュカードの影響もあるのかなぁとも思います。

【関連記事】

▼小2で算数偏差値74

▼フラッシュカードで単語を覚えるのが可能か試してみた記録はこちら www.tensai-banzai.com